新米デザイナーとしてデザイナー生活の最初の3年間を疑似体験しながら、デザイナーとしての知識や心構えを身につけられる『デザイナーが最初の3年間で身につけるチカラ』。著者である株式会社NASUは、デザインノウハウの発信や、クリエイターコミュニティの設立・運営など、多方面に活躍するデザイナー前田高志さんが代表を務めるデザイン会社。自身の若手からベテランまで多くのクリエイターからその活動が注目されている。

ビジネスパーソンの基礎知識も身につくと話題になっているこの本の内容を、前田氏に紹介・解説してもらう。前編では、先輩とディレクターの修正指示が違う時の対処法や、対談イベントのバナーデザインを頼まれた時の進め方など、若手1年目のデザイナーがぶつかりがちなシーンについて解説してもらった。後編では、若手2年目〜4年目のデザイナーがぶつかりがちなシーンの対処法について解説してもらう。

クリエイティブディレクター/ デザイナー

株式会社NASU 代表取締役

クリエイターコミュニティ「マエデ(前田デザイン室)」室長

大阪芸術大学デザイン学科卒業後、任天堂株式会社へ入社。約15年間、広告販促用のグラフィックデザインに携わったのち、2016年に独立。株式会社NASUを設立。「デザインで成す」を掲げ、企業のデザイン経営に注力。クリエイターコミュニティ「前田デザイン室」主宰。2021年3月にビジネス書『勝てるデザイン』を幻冬舎から、同年9月にデザイン書『鬼フィードバック デザインのチカラは“ダメ出し”で育つ』をMdNから、2024年4月にデザイン書『デザイナーが最初の3年で身につけるチカラ』をソシムより出版。2024年7月に新刊『愛されるデザイン』(幻冬舎)を発売予定。「遊び心」のあるデザインが強み。

デザイン案を出すなら、バリエーション優先? 切り口優先?

——前編では1年目のデザイナーがぶつかりがちなシーンについて解説していただきました。続いて2年目にぶつかりがちなシーンについても伺います。まず、1年目と2年目で、大きく違うのはどんなところでしょうか。

1年目は上司や先輩の指示に精一杯追いつこうと頑張っていく状態ですね。2年目になったら「言われた通り」から卒業する段階に入ります。仕事を自分で支配できる量が上がっていきます。「担当の案件は上司よりもよく理解して自分で主導権を握れる」のが一人前の状態ですから、2年目はそれに向かって歩みを進めていく段階です。

——案件を上司よりもよく理解するのは、難しそうですが。

結果は問いませんよ。「案件について考える量を上司よりも多くする」ということです。結果が出るのは上司の経験値が揃ってのことなので。ただ、「結果を出さなきゃ」ではなく「結果はともかく、自分で考え抜く」のが大切だと思っています。僕は若手には「どう考えているのか? どうしたいと思っているのか」を尋ねるようにして、自分で考えることを促しています。「上司を説得しよう」とか、上司を壁のように捉えて「何とか通そう」という発想を持つ若手は多いですが、上司とのコラボだと考えてほしいですね。上司を味方につけてこそ、実力も伸びていきます。

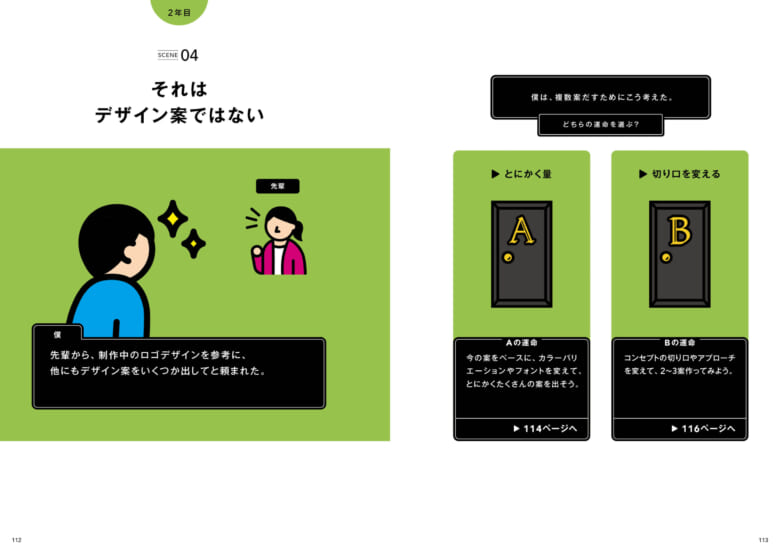

——実際のシーンを解説していただきましょう。「先輩から制作中のロゴデザインを参考に、他にもデザイン案をいくつか出してと言われた」シーンです。先輩に複数のデザイン案を頼まれたら、Aのように「バリエーション豊富にいくつか出そう」と張り切る人は多そうですね。

©『デザイナーが最初の3年で身につけるチカラ』P112-113より引用

Aの問題点は、“デザイン案ではない”ことなんです。「色とフォントを変える」のは単なるバリエーション。デザインではありません。

デザインとは目的を実現するための手段。好みで決めるものではない

——厳しいですね。

デザインとは、色とか形ではないんです。もちろんデザインの要素ではありますが、色は、後からどうとでもなるもの。いちばん最後に決めてもいいんです。僕はいつも「デザインを、服を着替えるような感覚で変えたり、好みで捉えていいのか」という問題意識を大切にしています。これは「ロゴデザインの案を出す」シーンですが、ロゴとは、その会社やサービスのお客さんやユーザーさんの目に最初に入るもので、そのデザインはコンセプトを形にするものです。色やフォントのパターンを変えて「どれが好きですか」となってはいけません。僕はクライアントとの打ち合わせでも、好みの話になりかけたら、危機感をもちますね。再度、コンセプトを確認し、そのコンセプトからこのデザインに至ったと説明をするようにします。だから「デザイン案」を複数出すのならBのように、コンセプトをどうデザインに載せるのか、切り口を複数用意するべきですね。

——色のパターンがたくさんあるとデザイン案がたくさんあるように感じてしまいますが、それはデザイン案を出したことにはならないのですね。

デザインとは、目的を実現するための手段です。このシーンの例でいえば「何のためのロゴなのか」を考え抜かないといけません。日頃、僕の会社では「目論み」という言葉をよく使っています。このロゴにする目論みは何か、デザインした人が説明できることが必要です。デザインの中には、そもそも思考が入っていると僕は考えているので、「デザイン思考」という言い方は「頭痛が痛い」みたいで、違うんじゃないかと思います。「デザイナー思考」と言ったらいいと思います。絵(見た目)と思考をかけ合わせることは、どんな仕事でも役立つ発想です。

対抗となる案が浮かばない時は? いまいちなデザインでもとにかく案を出す?

——次に、デザインの目論みを説明できるようになって独り立ちも近くなってくる4年目のシーンの解説もお願いします。「ロゴの提案で、『これしかない1案』を思いついているけれど対抗となる良い案が浮かばない」。Aは「この1案しかない、と推す」。Bは「あまりオススメではない案もつけて是が非でも2案で出す」。これは難しいですね。どちらを選ぼうかとても迷います。

©『デザイナーが最初の3年で身につけるチカラ』P254-255より引用

難しいですね。僕も迷います。このシーンでの運命の分かれ目は、Bで「そんなに推しじゃない案を出している」ところです。自分が勧められないものを持っていくのはプロのやることではありません。先輩も、こんなに怒らなくていいのにっていうくらい怒ってますね(笑)。

——こんなに怒られたら泣いてしまいそうです!

僕なら、「これという1案」にさらに考えておすすめできるもう1案を持っていきますし、理想はそれですが、Aの良いところは、コンセプトからきちんと説明しているところです。説明そのものは口べたでもいいんです。目論みがデザインに載っているか。「なんとなくいいものできました」ではなく、「これがこういう理由でいいんです」と提示できることがプロの条件です。Aでは自分の中でボツになった案を見せているところも評価できます。先ほど「報・連・相」+「経緯」+「敬意」の話をしましたが、クライアントとそのデザイン案に行き着いた経緯・プロセスを含めて共有すると、お互いに納得感があって、理解も進みます。

一目で「あ、それそれ」となるのがデザインの力

——言語化や目論みの説明など、言葉にする力も大切なのでしょうか。

先ほどからコンセプトの説明、目論みを載せるなど、言語化することを強調してしまっていますが、大切なのは思考です。特に若手のうちには、ことさら言葉で説明することを頑張ろうとする必要はないと考えています。それこそ言語化できる上司を味方につけてコラボしてプレゼンしても良いわけです。僕が若手の頃、聞いた言葉が印象に残っています。「会議で良い案が浮かばなくて皆がうんうんうなっている時に、『これでしょ』と見せて『ああ、それそれ!』となるのをつくるのがデザインだ」という言葉です。言語化を磨くより、一目で「いい!」といえるものを目指してほしいと思います。それを言葉にする力は、後で少しずつつけていけばよいでしょう。

——考えることは大切でも、言葉でごまかそうとするのは邪道なのですね。

この本にもそういうシーンがありますね。3年目の「反応がイマイチなのは○○に欠ける」シーンです。クライアントにデザイン提案をしたけれど反応がイマイチなのは、A「語彙力に欠ける」からか、それともB「デザイン力に欠ける」からか。

©『デザイナーが最初の3年で身につけるチカラ』P232-233より引用

やっぱり、デザイン力なんです。このシーンは僕が若手の頃の経験をヒントにし、書きました。提案がうまくいかず「何がいけなかったんだろう」とブツブツ言っていたら、ある人が一言、「デザインがよくなかったんじゃないの?」と。たしかになと。変に語彙力を鍛えようとプレゼンがうまくなる本を読もうとするより、もっとよいデザインにしようと努力するのが基本です。また、Bの運命での先輩とのやりとりにもありますが、よりよいデザインを考えて再提案する上では、再度クライアントと話してみることも必要です。

結果的に「デザインの本質」を見つめた内容に。「デザインがしんどい」人にぜひ読んでほしい

——本当に、若手デザイナーに必要な考え方がぎっしりとつまっていますね。

出発は「デザイン会社本」だったのですが、完成してみると「デザインとは何か」につながる内容がつまっていますね。今言った「一目で、直感でよいと思うものをつくろう」や「服のように好みで選ばない」など、結果的にデザインの本質を語ったものになりました。「デザイン会社本を書いたら、デザインとは何かというテーマに行き着いた」というのは、象徴的です。この本ではA案・B案の二択で考えてもらいましたが、読者の方には、ぜひC案も考えてほしいです。それによってきっと、「デザインとは何か」自分なりの答えも出てくるのではないかと思います。

——改めて、この本をどんな方に読んでほしいでしょうか。

「デザインがしんどい」と感じている若手の人に読んでほしいです。若手の頃は毎日ダメ出しを受けるものです。デザインのことだけでなく、ビジネスパーソンとしての基本もわからないことだらけで、心が折れそうになるでしょう。でもそこを乗り越えれば、できることが増えて、ダメ出しの数も減って、絶対に楽しくなります。自分がつくったものが形になる喜び、自分でアイデアを出して、それを形にしていく楽しさ、デザイナーの仕事の素晴らしさを味わえるようになります。この本で、最初のしんどさを少しでも和らげて、一人前のデザイナーになれる人が増えてくれればうれしいです。

——ありがとうございました。

著書第2弾『愛されるデザイン』が7月18日に発売

2021年に発刊され、6刷のロングセラーとなっている『勝てるデザイン』に続く前田さんの著書第2弾『愛されるデザイン』が2024年7月18日に発売となります。『勝てるデザイン』では前田さんがデザイナーとしてやってきたことが詳しく語られましたが、『愛されるデザイン』では、デザイナーの思考術にスポットが当てられます。これからのAI時代におけるクリエイティブディレクションでは、どのようにものごとの本質を掴み、どのようにやり切っていくべきなのか。デザイナーに必要な「背骨と体幹」、そのための「見極められる目」と「柔軟な脳みそ」について、前作同様、惜しみなくつぶさに語ります。(Amazon予約はこちら)