最果タヒ(さいはて・たひ)

1986年生まれ。2006年、現代詩手帖賞受賞。2007年、第一詩集『グッドモーニング』(思潮社)刊行、同作で中原中也賞受賞。2014年、詩集『死んでしまう系のぼくらに』(リトルモア)刊行、同作で現代詩花椿賞受賞。2016年、詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(リトルモア)刊行、同作は2017年に映画化(監督:石井裕也)。

最新詩集は『恋人たちはせーので光る』(リトルモア、2020年)。初の絵本『ここは』(絵:及川賢治、河出書房新社、2020年)が6月25日に発売。

詩は「詩を書こう」とした時に書けるものではない

——最果さんの作品をきっかけに詩への興味が芽生えた人や、学校の授業以外の場で初めて詩作品を読んだという人は多いと思います。詩作をはじめられる以前、最果さんは詩をどのようなものとして捉えていましたか?

中原中也や谷川俊太郎、宮沢賢治などの詩は、教科書や家にあった本で読んだことがありました。

わかる詩もあればわからない詩もあって、わかる詩もタイミングによってはわからなくなるような印象でしょうか。あまり強く「詩」を「詩」として区切っては見ていませんでした。

教科書では小説やエッセイと同じ流れで載っていますし、詩も、宮沢賢治の詩などは、銀河鉄道の夜の本に併録されていたりするので、それが詩であることを意識して読むことはなく、結果的に「詩とはどういうものか」というイメージはあまり持たずに過ごしていました。

——詩作を始める前にネット上で文章を書かれていた頃は読者の方に言われるまで、ご自身では書かれていたものを詩だと思っていなかったそうですが、どのような段階を経て書いているものを詩だと自覚できるようになりましたか?

自分で書くものに対して、書く前から「これは詩だ」「これは小説だ」と自覚していくことは今もあまりないように感じます。というのも、「詩を書こう」とした時に書けるものは詩ではないと感じるからです。書く行為は、言葉そのものを、既存の用い方で書かないこと、自らや他者に対して空気を読むようなやり方で近接したと錯覚しないことが大切だと感じています。

既存の「詩」の箱に言葉を詰める限りそれは詩にはならなくて、だから書く人間にとって、その時に書いた言葉はいつも、何者でもない言葉であるはずなんです。ネットに書いていた言葉を読んだ人が、「詩だ」と言ったとき、「こういうのを詩と呼ぶのか」と思いました。

それはわたしの書く行為そのものに名前をつけるというよりは、CDショップのジャンル分けのようなかんじで、「これは詩」と分類されたような感じでした。

わたしのためではなくて、読む人にとって、それは「詩」と呼ばれるのがいちばん、その言葉を生のままで受け取れる形なのではないかと教えてもらった瞬間でした。

——韓国語や中国簡体字版に翻訳された詩集だけでなく、最果さんがSNSなどに投稿された作品を、翻訳ツールを使って読んでいる海外の読者もいると聞きました。

以前に「私が詩を書いているというよりも、読む人が詩を見つけている感じが前からある」と話されていましたが、作品が異なる言語に翻訳されることによって、読み手の“詩の見つけかた”にも違いが生じていたりするでしょうか?

先日、サラ・クロッサンの『One』という作品の翻訳を、金原瑞人さんとの共訳で手掛けました(『わたしの全てのわたしたち』ハーパーコリンズ刊)。この作品は、全編詩で綴られた物語です。わたしは金原さんの訳を、「詩として」再翻訳する、ということを行いました。

「それが詩であるかどうかというのは、ほんとのところ何が決めているのだろう?」というのはこの作業の間とても気になっていました。

わたしが自分の作品を書く限りは、「詩にする」ということはむしろ考えてはならないと捉えているのですが、ここにはすでに原著があり、詩という形式があります。また、物語を通しで読んだとき、この物語が詩で紡がれることに、わたしはとても腑に落ちるものを感じていました。

詩となる瞬間は、誰のものでもない、概念の底に紐づく

——全編が詩という形式も気になりますが、どんな作品なのでしょう?

主人公であるグレースとティッピは腰から下が繋がった双子で、グレースは特に内向的な性格で、即座に言葉を発することができず、いつも一人でぐるぐると考えてしまいます。

この物語は常にグレースの言葉として綴られていきます。彼女は思慮深く、気持ちや意見をすぐに言葉にすることはできないけれど、他者の言葉を借りたりとか、誰かに考えることを任せたりはしません。それは常に隣にティッピがいるからだと私は思いました。早く気持ちを伝えなきゃと焦らなくても、何かを思い、考え続けているんだと感じ取ってくれるティッピが常にそばにいるからこそ、グレースは自分の言葉を見つけることを諦めないんじゃないかって。

自分の気持ちを言葉にするのは難しいです。本当に自分自身の言葉で語るなら、それはスマートな形はなかなか取ることができません。それでも一つ一つ言葉を見つけ、伝えようとするとき、その言葉は詩になっていくのかもしれません。

原著では韻文が効果的に使われますが、それは、言葉がなかなか出ないグレースの背中を押すようにしてそこにある。そしてわたしは、日本語においてこうしたことができるのは、むしろ散文詩ではないか、と思いました。

詩の翻訳はどうしても、その詩が現れた瞬間に書いたその人が捉えていたもの全てをそのままで表すことはできません。

リズムや描かれることだけでなく、その言語における読む人の感覚や、曖昧さをどこに見ているか、にも関わるからだと思います。でも、人の中にある「詩だ」という感覚は、本当は言語の形とは関係なくもっと、本能的なところに備わっているのでは、と思いました。

『One』を読んだとき、この本は絶対に詩でなければならなかったんだ、と感じました。この感覚はきっと、言語と関係なく貫かれているものだと思います。

わたしは自分の詩を書くとき、「詩を書こう」とはあまり思わないことにしています。ですが、作品が完成したとき、「完成」を確信させるのもまた、自分の理屈ではない部分だと思います。

あまり、こうなったら完成だ、とかはわからなくて、無理に書こうとすると、いつも「完成の瞬間はありえるがどうやればそこに行けるのかわからない」状態になるんです。

たぶん、完成や「詩」となる瞬間というのは、書く人の中にあるのではなく、「世界」と言ってしまうとなんか変ですが、でも生きることとか、そういう誰のものでもない概念の底に紐づいているのだと思います。

だから偶然にもそこに接続できた、という瞬間、詩は完成しますし、そこに言語は関係ないと感じるし、だからわたしはやはりいい詩を書くしかないんだな、とも思います。

——昨年、横浜美術館にて開催された『最果タヒ 詩の展示』の場合はどうでしたか?

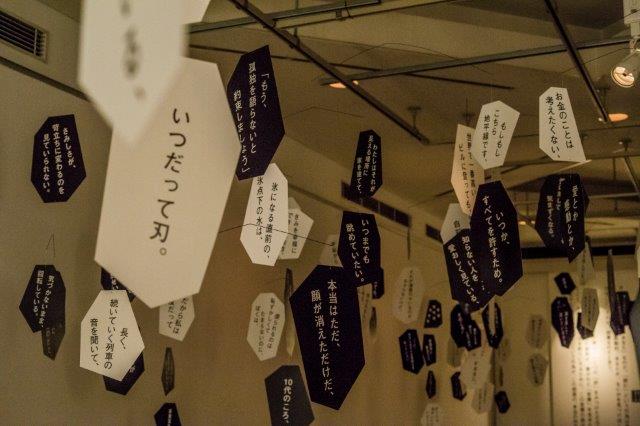

最果タヒ(横浜美術館での展示風景)2019 撮影:山城 功也

展示に関しては、自分の本で読むのとは違い、現地に赴かなければならないのだから、単純に詩を飾るのではなくて、来た人がそこに立って初めて完成する作品でなければならないと考えました。

こういう考え方をまず言語化し、デザイナーの佐々木俊さんをはじめとして関係者の方に共有するのがわたしの最初の仕事かなと思っています。

詩のモビールは、その考え方を具体化したらどうなるか、というところから発想したものです。

「わたしの中にある最高」より、「その人の中にある最高」と自分の言葉がぶつかる瞬間が見たい

——詩や文章を書いているときは一人ですが、例えば作品をまとめた詩集や本が読者の手元に届くまで、さまざまな人が制作に関わります。これまで詩をベースとしたルミネのクリスマスキャンペーンにたずさわったり、美術館などで展覧会を開催されたりしていますが、多くの人と制作をするときに心がけていることは何でしょう?

餅は餅屋と決めています。デザインでもなんでも、絶対的に素晴らしいものを作る、と思う人にお願いできたら、後はあまり意見しないようにしたいな……と思っています。もちろん意見すれば、仕事ができる人ほどわたしの意図を汲んでくれるとは思うのですが、わたしは「わたしの中にある最高」より、「その人の中にある最高」と自分の言葉がぶつかる瞬間が見たいです。

ですので、デザインを依頼するときなどは、余計なことはなるべく言いたくないな……と思ってしまいます。

リトルモア、2019 定価(税込)2,200円)

LUMINE CHRISTMASの仕事は、展示などとは違って、詩を書くこと以外、わたしはほとんど関わっていません。担当の方が詩を深く読んでくださっている方で、書くときもすごく自由にやらせてくださったので、出来上がりがとても楽しみでした。

本や個展をやるときはどうしても、わたしの意見を多く聞かれるし、それはそれでとても幸せなことなのですが、言葉というものを強く信じている方々によるこのキャンペーンは、わたしには想像もできなかった言葉の未来を垣間見せてくれるもので、とても幸福な経験ができたと思います。

後編はこちら